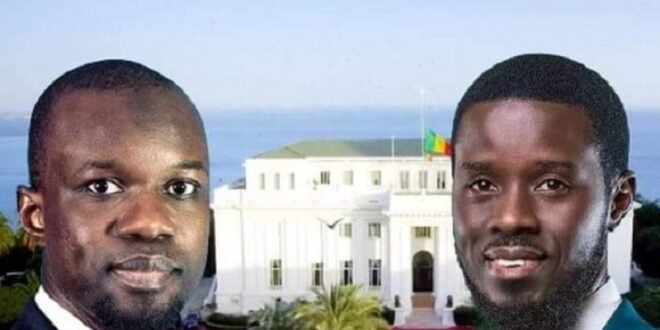

L’analyste, par essence, se positionne là où les regards ordinaires ne se posent pas. Son rôle est de voir ce qui n’apparaît pas, d’entendre ce qui ne se dit pas et de lire ce qui ne s’écrit pas. C’est dans cet exercice, dans cet entrelacement de lumière et d’ombre, qu’il devient possible de démêler le vrai du faux, de percer les voiles des intentions dissimulées, et de décrypter les sens cachés des déclarations officielles. Cette posture n’est pas un luxe, mais une nécessité pour saisir la trame complexe d’une compétition qui, bien qu’invisible à l’œil nu, brûle avec une intensité menaçante entre le président de la République et son Premier ministre. Leurs discours, leurs projets, leurs gestes – tout, absolument tout – porte l’empreinte de cette confrontation larvée, un duel où chaque mot, chaque silence même, résonne comme un écho de défiance et d’ambition inavouée. Loin des apparences de collaboration affichée, le torchon brûle dans le silence feutré des salons républicains, et ce feu, si on n’y prend garde, pourrait consumer les fondements mêmes de l’unité nationale.

Dans ce jeu d’apparences et de dissimulations, où les mots sont porteurs de bien plus que ce qu’ils expriment, se dessine une réalité politique complexe. Sous ce regard analytique, l’année 2024, comme une étoffe tissée de promesses et de contradictions, s’est refermée sur une note dissonante pour le Sénégal. Deux discours majeurs, celui du Premier ministre lors de sa Déclaration de politique générale le 27 décembre et celui du président de la République dans son allocution du 31 décembre, exposent les contours d’une rivalité implicite qui dépasse les mots pour s’enraciner dans les actes. Ces paroles, portées par des voix censées incarner l’unité et la cohésion, transpirent une vérité inquiétante : une compétition sous-jacente qui fragmente les ressources et les projets, érigeant chacun en figure solitaire de pouvoir. Loin de témoigner d’un destin partagé, ces discours tracent des lignes de fracture où s’entrelacent ambition personnelle et quête de suprématie.

Le Premier ministre, dans une démarche orchestrée avec précision, a dévoilé un arsenal de projets visant à redessiner les rapports de pouvoir au sein de l’exécutif. La création de la Haute Autorité des Domaines et de l’Agence des Territoires, deux structures essentielles au contrôle et à la gestion des ressources nationales et des espaces territoriaux, placées sous son contrôle direct, illustre une volonté manifeste de centraliser les leviers stratégiques au niveau de la Primature. Ces initiatives, habilement drapées dans le langage technocratique, trahissent une ambition de s’ériger en architecte principal du développement territorial. Chaque détail témoigne d’un calcul méticuleux, une tentative de gravir l’échelle institutionnelle en revendiquant le contrôle d’enjeux cruciaux pour l’avenir du pays. En inscrivant ces entités sous sa supervision directe, il s’arroge un contrôle inédit sur des secteurs stratégiques, érodant implicitement les prérogatives traditionnelles de la présidence.

Mais à cette symphonie solitaire du Premier ministre répond une autre mélodie, celle du président de la République, tout aussi soigneusement composée. Le Plan Diomaye pour la Casamance, révélé dans son discours, se présente comme une œuvre personnelle, une initiative qui porte son empreinte jusque dans son nom. Ce projet, conçu pour accompagner le retour des populations déplacées et consolider le processus de paix, résonne comme une déclaration d’autorité dans une région historiquement sensible. En choisissant de l’associer à son propre héritage, le président s’assure une place au cœur des mémoires nationales, inscrivant son nom dans l’histoire de cette région charnière, berceau de son premier ministre.

Ces rivalités s’accentuent encore lorsqu’il s’agit des ressources naturelles. Le président, dans un geste perçu comme une ouverture vers la transparence, a annoncé la refonte du Comité d’Orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz (COS-PETROGAZ), intégrant davantage de voix issues de l’opposition, de la société civile et des syndicats. Cette décision, si elle semble inclusive, révèle une volonté de recentrer la gouvernance de ces ressources sous l’égide présidentielle. Pendant ce temps, le Premier ministre, dans sa Déclaration, a aussi présenté des initiatives pour encadrer l’utilisation des richesses nationales, notamment à travers des mécanismes locaux de développement. Ces visions parallèles, plutôt que de converger, dessinent une scission où chaque camp cherche à capter l’aura de la gestion vertueuse.

À cette danse des initiatives s’ajoute la plateforme Ligeeyal sa reew, conçue par le président pour ouvrir les portes de la participation citoyenne. Présentée comme une innovation démocratique, cette plateforme incarne un autre jalon de sa stratégie d’expansion de l’influence. Pourtant, en créant un canal qui semble contourner les structures institutionnelles supervisées par la Primature, le président exacerbe davantage la compétition. En miroir, la Haute Autorité des Domaines et l’Agence des Territoires du Premier ministre paraissent presque répondre à cette tentative, marquant une volonté de garder le contrôle de domaines similaires. Ces projets s’inscrivent dans un jeu subtil où les égos s’affrontent sous des masques de collaboration.

À la veille des élections législatives, j’avais affirmé que le Premier ministre aspirait à devenir président de l’Assemblée nationale, position qui lui aurait permis d’échapper à la dépendance de la signature présidentielle. Après les élections, il a suspendu son mandat de député pour conserver son poste de Premier ministre, une décision qui a suscité critiques et insultes à mon endroit. Mais cette stratégie, loin d’être anodine, est une clé pour comprendre ses ambitions. Pourquoi suspendre son mandat plutôt que démissionner ? Qui peut croire qu’un homme de sa stature retournerait à l’Assemblée pour y siéger comme simple député ? Non, si jamais il y retourne, ce sera pour présider l’hémicycle, non pour y jouer les seconds rôles. Cette suspension révèle une double intention : se prémunir d’un limogeage en s’assurant une immunité parlementaire et, en filigrane, exprimer un manque de confiance envers le président, malgré les éloges publiques de ce dernier.

Ce tableau, où se croisent méfiance et ambition, s’apparente à une partie d’échecs dont l’issue pourrait fragiliser l’État. Le Premier ministre, en embrassant le président avec ferveur, semble calculer chaque mouvement, tandis que le président, conscient de l’étreinte, élabore des contre-mesures pour garder l’ascendant. Cette dynamique alimente une confrontation larvée où les initiatives, plutôt que de converger, s’annulent et se divisent.

Dans cette compétition, le Sénégal se trouve réduit au rôle de spectateur et d’otage. La gouvernance, au lieu de s’élever au-dessus des rivalités, s’enfonce dans une guerre d’égo où chaque discours, chaque projet, chaque geste, semble répondre à l’autre dans une logique de surenchère. Le peuple, qui a confié son avenir à ces deux figures, pourrait bien payer le prix de cette désunion.

Pourtant, il est encore temps de transformer cette rivalité en complémentarité, de cesser de superposer des ambitions individuelles pour enfin harmoniser une vision commune. Le Sénégal, riche de son histoire et de ses ressources, mérite une gouvernance unifiée, libérée des affrontements stériles. Car si le président et son premier ministre continuent de jouer à ce jeu dangereux, c’est l’unité même de la République qui risque de vaciller, laissant place à un chaos dont personne ne sortirait vainqueur.

Pierre Hamet BA.