La guerre en Ukraine a soudainement alimenté une abondante réflexion sur la position que l’Afrique devrait adopter et, notamment, eu égard à leur forte dépendance aux importations et aux fluctuations des taux de change, sur la manière dont les pays africains pourraient s’en sortir si l’inflation mondiale, annoncée depuis le début des affrontements, venait à se concrétiser. Ces problématiques qui nous paraissent nouvelles auraient cependant dû s’inviter bien plus tôt à la réflexion stratégique portant sur la place de l’Afrique dans la géopolitique internationale contemporaine qui, de plus en plus, peine à s’ajuster entre le monde bipolaire de la guerre froide devenu unipolaire à la suite de la chute du mur de Berlin et le monde multipolaire, conséquence possible mais encore incertaine qui émerge des manœuvres et tensions économiques, géopolitiques et militaires entre Washington, l’Union Européenne et les BRICS ?

I. LE MONDE BIPOLAIRE

L’Afrique est on ne peut plus soustraite des mémoires de la guerre froide. Pourtant, du fait de ses ressources naturelles et de son importance dans les économies occidentales d’alors, l’Afrique était une donne essentielle de la politique soviétique et, par conséquent, un enjeu majeur de la guerre froide. En effet, au sortir de la deuxième guerre mondiale, l’union soviétique va déployer une diplomatie agressive pour tirer un avantage stratégique des luttes d’indépendance. Elle soutient ainsi le FLN algérien, le Parti communiste sud-africain (SACP) et l’ANC dans sa lutte contre l’apartheid, le Mouvement populaire pour la libération de l’Angola (MPLA), le Front de libération du Mozambique (FRELIMO), l’Union du peuple africain du Zimbabwe (ZAPU), la Guinée de Sékou Touré etc. L’URSS s’implique même dans les conflits armés en envoyant des combattants cubains en Angola, en Somalie, en Éthiopie et en Namibie.

Durant cette période de lutte pour les indépendances et jusqu’à la fin des années 80, la présence soviétique était prépondérante en Afrique avec près de 40 mille conseillers dans plus de 40 pays, sans compter la formation, en Russie, d’un peu plus de 60 mille jeunes ingénieurs et techniciens africains. Sans nul doute et à mettre à son actif, le point d’orgue de l’implication de l’union soviétique dans les affaires africaines est l’adoption par l’assemblée générale des Nations unies de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples colonisés. Le bloc de l’Ouest devait donc batailler pour rester influent dans ses anciennes colonies. Toutefois, les Etats africains nouvellement indépendants vont dans leur grande majorité choisir de ne pas ouvertement s’impliquer dans le conflit Est-Ouest bien que, de ce qui précède, la plupart penchaient déjà pour la Russie. Officiellement, ils seront non-alignés.

Est-ce alors un fait nouveau si l’Algérie, l’Angola, le Burundi, le Congo- Brazzaville, la Guinée équatoriale, Madagascar, le Mali, le Mozambique, la Namibie, le Soudan, le Soudan du Sud, l’Afrique du Sud, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et le Zimbabwe se sont abstenus, le 02 mars 2022, lors du vote de la résolution des nations unis sur l’Ukraine ? Est-ce tout aussi surprenant qu’onze autres pays africains n’aient pas pris part audit vote ? Est-il pour ainsi dire étonnant que, le 07 avril 2022, le Cameroun, l’Égypte, l’Angola, le Kenya, le Niger, le Sénégal, le Nigeria, l’Afrique du Sud, le Soudan, Madagascar, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Soudan du Sud, le Togo, la Tunisie, l’Ouganda, la Tanzanie, le Botswana, le Cap-Vert, l’Eswatini, la Gambie, le Lesotho, le Mozambique et la Namibie s’abstiennent de prendre part au vote portant sur l’exclusion de la Russie du Conseil des droits de l’homme de l’ONU ?

Visiblement, cette position africaine procède d’une continuité historique : celle du non-alignement. Mais l’esprit de Bandung qui remettait en question la structure du système économique international peut-il encore prospérer en l’état ou, bien au contraire, nécessite-t-il une mise à jour à la vue des nouvelles tendances géopolitiques contemporaines?

II. LE MONDE UNIPOLAIRE

Dans « Le vrai choix », le géostratège américain Zbignew Brezezinski soutient, qu’après avoir piégé l’union soviétique en Afghanistan, s’être proposé de désagréger la Fédération de Russie en la séparant de ses républiques du Caucase dont la Tchétchénie, pour assurer la suprématie mondiale des Etats Unis et leur mainmise sur le pétrole de la Mer Caspienne. Ainsi, suite à l’effondrement du mur de Berlin, l’équilibre de la terreur de la guerre froide a naturellement laissé place à un monde unipolaire au sein duquel les Etats-Unis régnaient en maître incontesté de la géopolitique internationale. De fait, les pays africains ne pouvaient plus se permettre de jouer l’Est contre l’Ouest pour s’attirer les faveurs internationales : c’est le début de ce qu’on pourrait appeler la perestroïka africaine.

En 1988, suite aux négociations entamées dès 1986 entre Gorbatchev et Ronald Reagan sur la nécessité de mettre un terme aux conflits régionaux, l’accord prévoyant le retrait progressif du corps expéditionnaire cubain d’Angola est signé au siège de l’ONU entre l’Angola, l’Afrique du Sud et Cuba. L’indépendance de la Namibie est négociée. En Éthiopie, le général Mengistu est chassé du pouvoir. Le président sud-africain Frederik de Klerk prend langue avec le Congrès national africain (ANC) de Nelson Mandela qui sera lui-même libéré et élu premier président de l’ère postapartheid. Le Bénin, le Congo, la Guinée-Bissau, Madagascar, le Burundi, le Gabon, la Mauritanie, le Togo et le Zaïre ouvrent la voie au multipartisme. Et en 2002, l’OUA devient l’UA.

Parallèlement, entre 1989 et 2000, l’Afrique a connu en moyenne quatorze conflits armés par année (P. Wallensteen & M. Sollenberg, 2001). Les conflits en Afrique n’étaient désormais plus le fait de divergences idéologiques alimentées par l’un ou l’autre bloc, mais le résultat d’antagonismes pour le contrôle des ressources du continent que tentent de s’approprier des multinationales, principalement occidentales, et des Etats débarrassés de l’équilibre de la terreur de la guerre froide. Le départ de la Russie a ainsi favorisé une pensée unipolaire qui a consacré le triomphe de l’économie ultralibérale. Si l’on ajoute à ce tableau le renforcement du fédéralisme de l’Union Européenne et la réintégration complète de la France au sein des instances militaires de l’OTAN, on pourrait croire que le mondialisme atlantiste unipolaire s’est définitivement imposé au monde.

Cependant, dès la première décennie du troisième millénaire, on a assisté à une résistance, certes informelle, mais croissante face à la suprématie américaine. En conséquence, le retour progressif de la Russie dans les affaires africaines ne paraît-elle pas salvateur pour des Etats africains qui accusent, à tort ou à raison, l’occident de néocolonialisme ? La présence militaire de la Russie en Afrique centrale et, maintenant, en Afrique de l’ouest ne consacre-t-elle pas la fin du monde unipolaire qui avait fini de mettre le continent africain en coupe réglée ? Les actions militaires de la Russie en Ukraine ressuscitent-elles le monde bipolaire de la guerre froide ou est-ce plutôt une conséquence de la manifestation d’un monde multipolaire au sein duquel l’Afrique pourrait se mouvoir en rééquilibrant ses relations avec l’occident grâce à l’apport militaire et peut-être économique de la première puissance nucléaire planétaire ?

III. LE MONDE MULTIPOLAIRE

Dans une approche transgéographique inédite qui jure d’avec les schémas classiques qui dessinaient les coopérations inter-Etats au sein de cercles régionaux frontaliers, est né un jeu d’alliances qui transcende les frontières dans une nouvelle réalité dont la cohérence tient plus aux intérêts et à la volonté de s’affranchir du joug traditionnel d’une poignée, infime mais pas insignifiante, de pays dits majeurs, qu’à une intégration régionale ou sous-régionale.

En effet, le rapprochement économique de divers blocs géopolitiques assez éloignés les uns des autres (Amérique Latine, Chine, Proche et Moyen-Orient) a donné naissance à plusieurs actes d’une portée géostratégique non négligeable tels les déclarations de Brasilia (mai 2005), de Doha (mars 2009) et le sommet Afrique-Amérique Latine (2009).

En réalité, le point commun des protagonistes de cette dynamique transgéographique (Venezuela, Brésil, Libye, Syrie, Liban, Chine, Japon, Equateur, Bolivie, Russie) réside dans leur hostilité sans faille face à l’Ordre Mondial ultralibéral né au lendemain de la dislocation de l’union soviétique. Tous, sont favorables à l’établissement d’un monde multipolaire équilibré au sein duquel la Palestine aurait une existence viable sur les plans politique et économique. Malgré leur éloignement géographique et leur disparité historico-culturelle, ces blocs soudés ont donc ceci en commun qu’ils partagent une autre vision du monde opposé à l’établissement du Nouvel Ordre Mondial américanisé.

A. Les enjeux économiques

Dans Le Monde Diplomatique de janvier 2011, Mme Hillary Clinton, alors secrétaire d’Etat des Etats Unis, s’inquiétait de la dette détenue par Pékin en posant la question de savoir « Comment négocier en position de force avec son banquier ? ».

En effet, le système monétaire international basé sur le dollar a reposé, de 1990 à 2014 sur le financement par la chine du déficit extérieur des Etats-Unis. C’est-à-dire que les Etats-Unis ont financé leur train de vie par leur dette extérieure, avec des taux d’intérêt bas, tandis que, dans le même temps, les autres pays – et en particulier la Chine – stimulaient leur production en leur vendant des biens. Tant et si bien que, de juillet 2005 à décembre 2007, le gouvernement chinois a abandonné son lien au dollar. L’appréciation du yuan de plus de 20% qui s’en est suivie a été un encouragement inédit pour les étrangers à acheter des actifs chinois. Ce qui d’une part, représentait une menace directe non seulement sur les accords de Jamaïque et donc sur le système monétaire international adopté en 1976 ; et d’autre part, un risque ultime de rupture radicale du système monétaire international avec un abandon du dollar en tant que monnaie de réserve internationale et donc, une crise sévère sur la dette publique des Etats-Unis et un effondrement historique du dollar contre bon nombre de devises. La chine ne s’en cache pas, en tant que premier importateur mondial de pétrole brut, elle veut clairement mettre définitivement un terme à l’hégémonie du dollar américain.

B. La politisation du Dollar américain

Pour se prémunir d’une telle éventualité et conserver leurs avantages stratégiques hégémoniques (politique, militaire, financier, économique et technologique), les Etats-Unis ont adopté en 2008, dans le prolongement de la politique mise en œuvre au lendemain du 11 septembre 2001, une stratégie agressive dans le recours aux sanctions, utilisant ainsi le droit américain comme une arme de guerre tous azimuts et notamment économique et financière. Ce faisant, le dollar détenu aux deux tiers par des investisseurs ne résidant pas aux Etats-Unis et représentant aujourd’hui plus de 60% des échanges mondiaux (85% sur les matières premières) s’en est trouvé politisé. Ainsi, des lois à portées extraterritoriales comme le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de 1977 ou la Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), permettent aux Etats-Unis de sanctionner efficacement et de manière dissuasive leurs ennemis et adversaires économiques.

En effet, depuis les attentats du 11 septembre 2001 et au nom de la lutte contre le terrorisme, les Etats-Unis ont acquis auprès de l’institution bruxelloise SWIFT un droit de regard sur l’ensemble des transactions passant par ce système. Du coup, rien que l’utilisation du dollar donne lieu à des enquêtes et à des sanctions. En 2014 par exemple, dans le cadre de corruption d’agents publics étrangers avec paiements associés en dollars, les 772 millions de dollars d’amende pour la société Alstom ont eu pour conséquence économique directe son rachat par son concurrent américain General Electric.

C. La dédollarisation

L’utilisation du système SWIFT ne pouvant leur être favorable car augmentant significativement leur exposition face aux sanctions et rétorsions économiques, les BRICS ont mis en place le BRICS Pay qui leur permettra de procéder à des échanges économiques et financiers à partir de leurs propres devises via des portefeuilles électroniques dans un Cloud dédié.

Plus spécifiquement, la Russie s’insurge face à la politisation du dollar américain et a entamé depuis 2014 une politique de dédollarisation de son économie avec pour terme décembre 2021. L’objectif annoncé par le ministre russe des Finances Anton Silouanov est clair : « Nous avons décidé de renoncer complètement aux actifs en dollars au profit de l’euro et de l’or ». Selon le ministre, l’objectif est d’arriver à la répartition suivante : dollar 0%, euro 40%, yuan 30%, or 20%, livre sterling 5% et yen 5%.

Grâce au SPFS (Financial Messaging System of the Bank of Russia) avec 400 partenaires qui pourrait être interconnecté au CIPS chinois (China International Payment System) avec plus de 1189 partenaires, et à d’autres pays comme l’Iran, l’Inde et la Turquie, le dollar pourrait perdre sa suprématie sur le commerce international. N’est-ce pas alors l’une des raisons pour lesquelles les sanctions économiques européennes visant la désintégration de l’économie russe en la déconnectant du système SWIFT et en procédant à un embargo de ses ressources sur les marchés européens tardent à donner les effets escomptés ?

Tout semble alors indiquer que les actions militaires russes en Ukraine constituent la terminaison d’une évolution géopolitique qui conduira inévitablement vers une nouvelle configuration géostratégique du monde. Mais quelle serait la place de l’Afrique si un tel monde multipolaire venait à être effectif ?

IV. L’AFRIQUE ET LE MULTIPOLARISME

A la vue de ce qui précède, l’abstention africaine sur la question ukrainienne ne semble ni cohérente, ni satisfaisante en ce qu’elle ne semble pas assumer une ambition géopolitique forte. Elle fait tout simplement écho au principe de non-alignement de la guerre froide. Or, à voir le monde tel qu’il évolue géopolitiquement, il est important et même nécessaire pour les pays anciennement non-alignés de se retrouver au sein d’une toute nouvelle organisation afin d’harmoniser leur position et d’adopter une politique commune tant sur les plans politique et économique que militaire. Une telle organisation qui compterait 120 Etats membres et deux tiers de la population mondiale, parallèle à toutes les formes d’organisations internationales, qui ratifierait en son sein des traités de commerce comme celles de l’OMC, des accord militaires de défense commune comme celles de l’OTAN, des conventions financières comme celles de la Jamaïque et de Bretton Woods (1944) constituerait à coup sûr le graal du développement et de l’indépendance économique définitive de l’Afrique et du Tiers monde.

N’est-ce donc pas en définitive, ce à quoi la crise ukrainienne nous convie ?

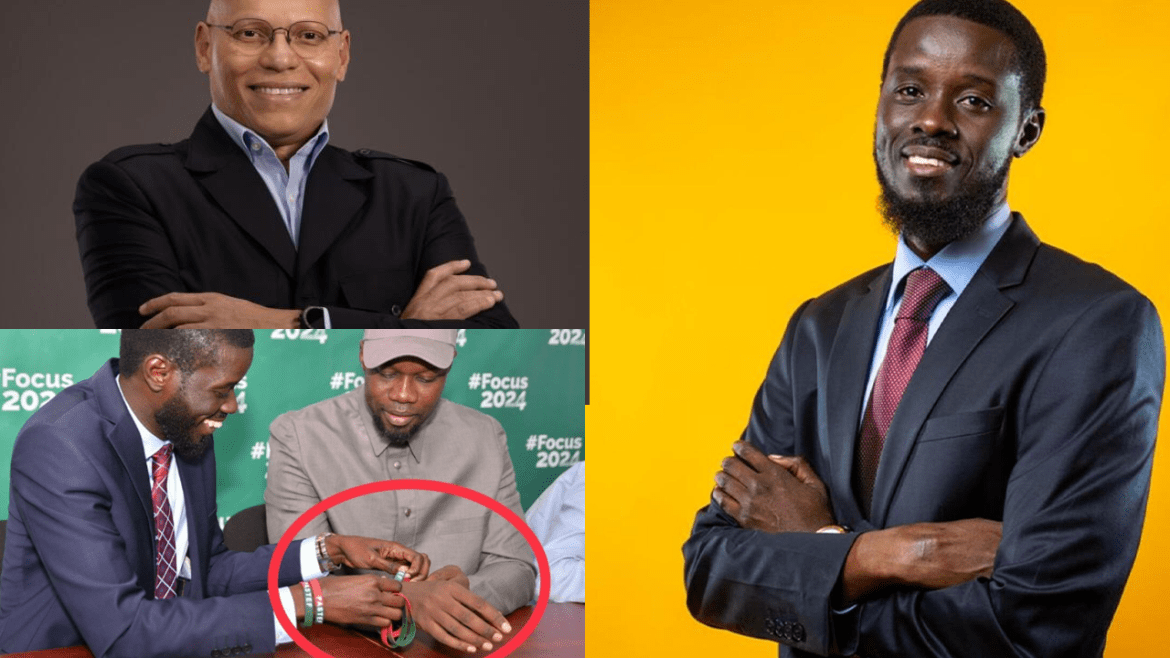

PIERRE HAMET BA