Monsieur l’Avocat Général,

Votre lecture du statut du maire, exposée dans vos observations à la Cour suprême du Sénégal lors de l’examen du référé-suspension introduit par Monsieur Barthélémy Dias, appelle une réponse ferme, rigoureuse, et publique. Car ce n’est pas une simple question de texte ou d’interprétation qui est en cause, mais une conception entière de l’État de droit, de la souveraineté populaire, et de la hiérarchie des normes dans une République. Que vous ayez estimé, en reprenant en partie les arguments du préfet de Dakar, que le maire tiendrait son mandat du fait qu’il est d’abord conseiller municipal, relève d’une inférence qui trahit l’architecture même du droit sénégalais. Ce n’est pas là une erreur technique ou une approximation rhétorique : c’est un déplacement conceptuel, lourd de conséquences politiques, juridiques et symboliques, puisqu’il autorise — par une simple concaténation logique — que l’on supprime un mandat exécutif issu du suffrage universel direct sur le fondement d’une disposition électorale relative à un autre mandat, de nature différente, régi par un autre régime juridique.

Il convient de s’extraire de l’évidence trop vite admise selon laquelle le maire ne serait que le prolongement du conseiller municipal, qu’une sorte de super-conseiller élu parmi ses pairs. Cette vision est peut-être héritée d’un système antérieur, où le conseil municipal élisait le maire en son sein, dans une logique de représentation indirecte. Mais elle est caduque depuis l’entrée en vigueur du suffrage universel direct pour l’élection du maire au Sénégal. Depuis lors, le maire ne tire plus sa légitimité du conseil, mais directement du peuple. Il est élu par le corps électoral, au suffrage direct, nominal, personnalisé. Il incarne la fonction exécutive de la commune, tandis que les conseillers exercent, collectivement, une fonction délibérative. Il ne s’agit pas là d’une différence de degré, mais d’une différence de nature. Et là où le droit distingue, il n’appartient à aucun interprète, fût-il l’État lui-même, d’unifier ce qui a été séparé, sous peine de reconfigurer arbitrairement l’économie normative de la loi.

Le Code général des collectivités territoriales est sans équivoque. Il consacre des chapitres distincts à la fonction de maire et à celle de conseiller municipal. Le maire dispose de pouvoirs propres (articles 132 à 154), engage sa responsabilité personnelle (notamment aux articles 140 et 153), prend des arrêtés, signe des contrats au nom de la commune, est l’exécutant des décisions du conseil, mais aussi l’autorité administrative de droit commun. Il est le seul habilité à représenter légalement la commune en justice. Il détient également une fonction de police municipale et des pouvoirs de coordination administrative. Sa révocation ou sa suspension relève d’une procédure exceptionnelle, encadrée, et parfois même du décret présidentiel.

En revanche, les conseillers municipaux sont régis par un autre régime : ils participent aux délibérations, votent les budgets, contrôlent l’action de l’exécutif. Leur nombre, leur mode d’élection, leur présence obligatoire aux séances sont encadrés par d’autres dispositions. Leur inéligibilité, incompatibilité ou suspension peuvent être prononcées dans des circonstances précises, souvent par l’autorité de tutelle, sur des critères strictement définis. Le Code ne prévoit à aucun endroit que la perte du statut de conseiller entraîne, par un automatisme, la perte du statut de maire. Mieux encore : des situations parfaitement prévues permettent de conserver l’un tout en perdant l’autre. Il existe des cas de suspension temporaire de l’exercice du mandat de maire sans radiation du conseil. De même, un maire peut démissionner de ses fonctions exécutives tout en conservant son siège au sein du conseil. Cela démontre, par l’absurde, que la réciproque est tout aussi juridiquement admissible : la perte du mandat de conseiller ne saurait mécaniquement emporter la déchéance du mandat exécutif, sauf disposition expresse, qui n’existe pas en l’espèce.

C’est dans ce contexte qu’intervient l’article L.277 du code électoral. Il énonce « qu’un conseiller municipal, qui pour une cause quelconque se trouve dans un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité prévu par la loi, peut être, à toute époque, déclaré démissionnaire par le représentant de l’État. » La formule « à toute époque » a été artificiellement étendue pour faire croire qu’elle autorisait l’annulation d’un mandat en plein exercice. Mais le chapitre auquel appartient cet article s’intitule « conditions d’éligibilité, d’inéligibilité et d’incompatibilité ». Il ne traite donc pas des conséquences d’une situation nouvelle ou survenue postérieurement à l’exercice régulier du mandat. Il traite du moment où l’on postule à un mandat : autrement dit, de la période électorale. L’expression « à toute époque » renvoie donc à tout moment du processus électoral, y compris immédiatement après l’élection, si une irrégularité est détectée. Elle ne peut en aucun cas servir de fondement à la révocation d’un maire élu depuis plus de deux ans, sans autre fondement qu’un raisonnement tautologique. C’est une lecture maximaliste, faite pour instrumentaliser le droit contre le suffrage, et non pour en garantir l’intégrité.

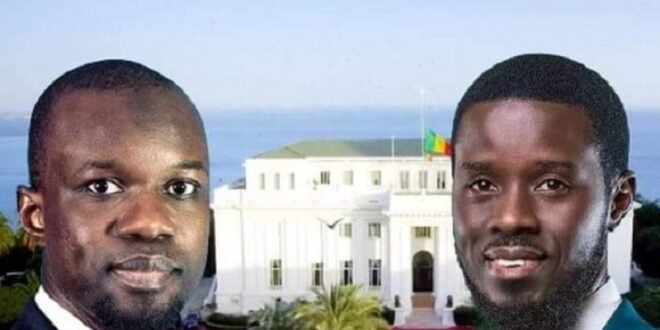

Mais le plus grave reste la manière dont cette interprétation a permis d’organiser une nouvelle élection au sein du conseil municipal, pour désigner un nouveau maire — sans retour aux urnes, sans consultation du corps électoral, sans même respecter la disposition de l’article 137 du Code des collectivités territoriales. Cet article est formel : en cas de vacance du poste de maire, le remplacement ne peut se faire qu’à la session ordinaire suivante. Or, deux sessions ordinaires ont eu lieu depuis la déclaration du préfet. Elles ont été sciemment ignorées. Au lieu de respecter ce calendrier démocratique, une session extraordinaire a été convoquée, sur demande du préfet, pour organiser dans l’urgence une élection indirecte au sein du conseil. Et c’est ainsi que l’on a substitué à un maire élu par le peuple, un maire désigné par ses pairs — sans se soucier du fait que ces pairs eux-mêmes n’ont pas reçu mandat pour désigner un autre maire.

Cette manœuvre n’est pas une simple irrégularité de procédure. Elle constitue une falsification du suffrage. Car le suffrage universel direct n’est pas une formalité : il est le cœur battant de la démocratie locale. Il implique que le peuple choisit, en toute connaissance de cause, la personne qu’il souhaite placer à la tête de la commune. Ce choix ne peut être remplacé par une majorité interne au conseil, sauf à revenir à un système antérieur, abrogé, et désormais caduc. Organiser cette élection, sans le peuple, pour désigner un maire que le peuple n’a pas choisi, et qu’il n’aurait peut-être jamais choisi, c’est détourner le vote. C’est retirer au citoyen ce qui fait de lui un sujet politique : le pouvoir de désigner, mais aussi celui de démettre, selon les règles fixées par la Constitution et les lois.

Ce que la présente affaire révèle, ce n’est donc pas seulement une mauvaise lecture du droit. C’est un déplacement structurel de la souveraineté. Ce n’est pas le maire que l’on a suspendu : c’est la démocratie. En autorisant qu’un préfet puisse, par une lecture unilatérale d’un article électoral, effacer un mandat exécutif, contourner la temporalité des sessions du conseil, organiser une élection hors des formes, et voir son interprétation soutenue dans une enceinte juridictionnelle, c’est la hiérarchie des normes qu’on renverse, c’est la volonté populaire qu’on court-circuite, c’est le contrat républicain qu’on dénature. Et l’on comprend alors pourquoi la philosophie du droit ne peut se taire. Car penser le droit, c’est penser le pouvoir. C’est veiller à ce que l’interprétation ne devienne pas un camouflage de l’arbitraire. C’est rappeler que l’État de droit n’est pas seulement un enchaînement de textes, mais une éthique de la limite, une architecture de la retenue, un système de protection contre la verticalité du pouvoir.

Aussi, Monsieur l’Avocat Général, je vous invite à considérer que dans cette affaire, ce qui est en jeu n’est pas le destin d’un homme, ni même d’un mandat, mais la capacité du droit à se protéger contre son propre usage stratégique. À continuer dans cette voie, il n’y aura plus de différence entre le droit et le pouvoir, entre la norme et l’ordre, entre la loi et la force. Il y aura seulement des électeurs à qui l’on demandera de voter, et des administrations qui décideront qui doit gouverner, à leur place. Mais dans une République, le peuple ne se délègue pas. Il ne se corrige pas. Il ne se contourne pas. Il s’exprime. Et lorsqu’il s’est exprimé par le suffrage universel, toute tentative d’invalider ce choix sans jugement, sans fondement, sans retour aux urnes, est un coup porté à l’essence même de la démocratie. Ce jour-là, ce n’est pas Barthélémy Dias qu’on aura renversé. C’est l’électeur lui-même, et avec lui, l’idée même que le droit protège ceux qui élisent, et non ceux qui éliminent. Ce qui rend la situation encore plus grave, c’est que ce glissement — à peine voilé — du suffrage universel direct au suffrage universel indirect n’est pas seulement une entorse aux formes, un accident procédural ou une mauvaise interprétation d’un texte. Il s’agit d’une véritable mutation illégale du régime électoral, opérée dans l’ombre, sans réforme de la loi, sans décret, sans débat parlementaire, sans consultation du peuple, et pourtant avec des effets concrets, irréversibles, potentiellement durables : un maire a été remplacé par un autre, non élu par les citoyens, mais désigné par ses pairs. Ce simple fait — en apparence technique — est en réalité un séisme constitutionnel silencieux. Car le suffrage universel direct n’est pas une simple modalité parmi d’autres. Il n’est pas un style de vote. Il n’est pas une option interchangeable dans le grand catalogue des procédures démocratiques. Il est la forme politique du peuple souverain. Il est le mode par lequel la volonté populaire s’exprime dans sa plus haute intensité : sans intermédiaire, sans filtre, sans délégation. Il est l’un des rares moments où le citoyen — dans l’égalité absolue de l’isoloir — devient le sujet de l’histoire. Le passage au suffrage indirect, quant à lui, signifie exactement l’inverse : il place la désignation du gouvernant entre les mains d’un collège restreint, exposé aux jeux d’alliances, aux rapports de force internes, aux logiques de clans, aux injonctions administratives voire à la corruption. Substituer donc le suffrage indirect au suffrage direct, sans passer par une réforme des textes électoraux, revient à abolir le droit en tant que forme, à le neutraliser de l’intérieur, à le vider de sa fonction instituante. C’est créer un pouvoir sans élection, un exécutif sans autorisation du peuple, une autorité sans légitimité d’origine. Or en droit constitutionnel, et en philosophie politique, il n’existe pas de pouvoir légitime qui ne procède d’une source valide. Ce principe, fondé à la fois sur la pensée de Rousseau, sur la théorie habermassienne de la légitimité procédurale, et sur les règles élémentaires de l’État de droit, est universel : un pouvoir issu d’une procédure viciée ne peut produire que des actes viciés.

C’est pourquoi l’élection du nouveau maire, intervenue ce 25 août 2025 au sein du conseil municipal, est illégale dans son principe. Non seulement elle n’a respecté ni la temporalité prévue par l’article 137 du Code général des collectivités territoriales, ni les conditions d’ouverture de la vacance du poste, ni les garanties du suffrage, mais elle a été organisée par des autorités qui n’en avaient pas la compétence — sous pression d’un préfet qui, rappelons-le, n’est ni juge du droit, ni interprète du mandat populaire. Elle viole donc à la fois la légalité formelle, la légitimité démocratique, et la finalité du droit électoral, qui n’est pas d’assurer un ordre administratif, mais de faire vivre la souveraineté populaire dans les institutions locales. Cette illégalité n’est pas abstraite. Elle produit des conséquences immédiates et graves. Car un maire installé par une procédure illégale ne détient aucune qualité juridique pour représenter la commune. Il ne peut ni signer des marchés publics, ni engager les finances locales, ni représenter la collectivité en justice, ni présider les conseils municipaux avec autorité. Chaque acte qu’il posera pourra être frappé de nullité. Et, plus encore, il pourra être poursuivi — lui, ainsi que toute personne ayant coopéré à cette entreprise — pour usurpation de fonction publique, en vertu de l’article 151 du Code pénal sénégalais, qui réprime expressément l’exercice sans titre d’un mandat public. Mais la question dépasse encore la technicité de la légalité. Elle touche à ce que Claude Lefort appelait la mise en forme du pouvoir dans la démocratie : dans un État de droit, le pouvoir n’existe qu’à la condition d’être visible, contestable, institué selon des règles partagées. En installant un maire sans élection, on referme l’espace du pouvoir sur lui-même. On transforme une fonction ouverte sur le peuple en une fonction close sur un appareil. Ce faisant, ce n’est pas seulement le vote qui est évacué : c’est la possibilité même de la démocratie locale, sa respiration, sa temporalité, sa dynamique conflictuelle, sa légitimité immanente. Aussi, la conclusion n’est pas juridique seulement : elle est ontologique. Un maire non élu n’est pas un maire, même s’il siège, même s’il signe, même s’il parle au nom de la commune. Il peut occuper le lieu, il peut porter l’écharpe, il peut bénéficier de la logistique administrative. Mais il n’aura pas ce qui fait d’un mandat un pouvoir légitime : l’autorisation du peuple. Et tout ce qu’il fera — précisément parce qu’il le fera sans mandat — ne sera que l’ombre d’un pouvoir, un simulacre, un interstice d’autorité. Il faudra bien qu’un jour, la justice restitue aux Dakarois ce qu’on leur a enlevé : le droit de choisir par qui ils veulent être gouvernés. Car, il est un point où le droit cesse d’être une simple grammaire de la gestion pour redevenir ce qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être : une mise en forme de la légitimité, un cadre symbolique de l’autorité, un langage par lequel le pouvoir se fonde, ou s’effondre. Parce que lorsque le pouvoir se donne sans fondement légal, lorsque la fonction s’empare de l’apparence de la loi sans en avoir le titre, lorsque l’exercice précède la validité, c’est la structure même du droit qui se fissure — non comme outil, mais comme principe.

La jurisprudence sénégalaise, dans sa cohérence constitutionnelle comme dans ses inflexions administratives, a toujours reconnu que la régularité du processus d’investiture constitue la condition constitutive de la validité du mandat exercé. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°3/C/94, a énoncé que « le respect des formes électorales prévues par la loi est constitutif de la représentation démocratique » : il ne s’agit pas d’une simple exigence procédurale, mais d’un acte fondateur de souveraineté. Dès lors, toute autorité issue d’une procédure irrégulière — ou, comme ici, d’un glissement de forme électorale non prescrit par la loi — ne peut prétendre exercer valablement une fonction publique, car elle ne procède d’aucun moment légitime du vouloir collectif. Cette rigueur s’étend au contentieux administratif. La jurisprudence sénégalaise, dans sa tradition inspirée du droit public continental, fonde l’annulation des actes sur la théorie de l’incompétence négative, l’un des vices les plus graves. Or, qu’est-ce qu’une autorité dont l’élection n’est pas prévue par les textes, et dont la légitimité ne procède ni du suffrage universel direct, ni d’un fondement délibératif conforme ? C’est une autorité sans qualité juridique pour agir. Elle est, au regard du droit, dans une position d’extériorité radicale à la norme. Et dès lors, tout acte qu’elle prend est frappé d’une nullité absolue, qui ne peut être purgée ni par le temps, ni par l’usage, ni par la fonction. Cette conception est consolidée par la jurisprudence du Conseil d’État français, dont les principes demeurent, par analogie, doctrinalement recevables dans l’espace sénégalais. Dans l’arrêt Commune de Saint-Quentin, le juge a établi que l’exercice d’un mandat public issu d’une élection irrégulière rendait tous les actes pris en cette qualité nuls de plein droit. Il n’existe donc aucune « théorie de l’apparence » qui permettrait de sauver, pour les besoins de l’ordre, ce qui a été constitué contre la loi.

Mais cette question excède même les jurisprudences locales et comparées. Elle engage la communauté démocratique des nations. Selon le Code de bonne conduite en matière électorale de la Commission de Venise, qui fait référence dans les jurisprudences constitutionnelles internationales, « toute modification du mode d’élection d’une autorité doit être prévue par une loi formelle, adoptée dans le respect des délais électoraux ». Il est donc interdit, en droit international public, de modifier de facto la nature d’un mandat en cours de cycle, encore moins par voie d’interprétation administrative. Le droit du peuple à désigner ses représentants ne souffre pas d’approximation. Il n’est pas négociable. Il est, dans l’ordre symbolique, le point de passage entre la force et la légitimité. Ainsi, l’élection d’un maire au sein du conseil municipal, organisée en dehors du cadre légal, en rupture avec le mode de suffrage prévu par les textes, constitue un acte nul ab initio. Il n’est pas simplement irrégulier : il est inexistant du point de vue de la légitimité démocratique. L’homme qui siège à la place du maire n’est pas maire : il est occupant sans titre d’un lieu symbolique, et sa signature engage moins la commune qu’elle n’engage le désordre du droit. C’est pourquoi, dans une jurisprudence cohérente avec ses principes, la justice ne peut que constater cette nullité. Elle ne peut sauver un pouvoir issu d’un non-lieu juridique. Elle ne peut protéger un mandat qui n’a pas été voulu, ni validé, ni reconnu. Elle ne peut se faire gardienne d’un ordre qui naît de la désobéissance à la loi. Et si elle le faisait, alors ce n’est pas seulement l’électeur qu’elle trahirait. Ce serait le droit lui-même, en tant qu’instance de légitimation et de limitation du pouvoir. Car en dernière instance, ce que garantit la jurisprudence, ce n’est pas la continuité administrative, c’est la fidélité à la norme qui rend cette continuité légitime. Et sans cela, il ne reste rien — qu’un pouvoir qui s’exerce sans autorisation, et une démocratie qui s’efface dans les interstices de ses propres trahisons.

C’est pourquoi je m’adresse, avec gravité mais sans polémique, à vous, magistrats de la Cour suprême du Sénégal, gardiens suprêmes de la légalité républicaine. Je m’adresse à vous, avocats généraux, dépositaires de la parole de l’État devant la justice, et je tends aussi la parole à tous les juges, tous les procureurs, tous les avocats, tous les auxiliaires, tous les artisans du droit qui œuvrent dans l’ombre des palais de justice, dans le silence des textes, dans la rigueur du verbe et la solitude de l’arbitrage.

Ce qui se joue ici n’est pas une querelle locale, un désaccord de procédure ou un différend entre deux hommes. Ce qui se joue, c’est la ligne de partage entre l’ordre et l’arbitraire, entre la souveraineté populaire et la captation administrative, entre le droit comme limite du pouvoir et le droit comme camouflage du pouvoir.

Ce qui se joue, c’est le droit de Dakar à être gouvernée par ceux que ses habitants ont choisis.

Ce qui se joue, c’est la capacité du droit sénégalais à rester fidèle à lui-même.

La fonction judiciaire n’est pas seulement de dire le droit ; elle est de le maintenir vivant là où il menace de se dissoudre, de le restituer là où il a été détourné, de le relever là où il a été suspendu. Ce que vous décidez dans cette affaire constituera un précédent : il dira, pour l’histoire, si la volonté du peuple peut être neutralisée sans débat, si un mandat peut être effacé sans retour aux urnes, si l’apparence d’un maire suffit à en faire un maire.

Je vous demande, non au nom d’un camp, mais au nom de la République, de mesurer l’enjeu : reconnaître la nullité d’un pouvoir né sans loi, ce n’est pas créer un vide, c’est empêcher le vide de devenir norme. C’est refuser qu’une République accepte qu’on parle au nom de son peuple sans qu’il ait parlé. Car si la démocratie est une fiction, qu’au moins, elle reste fidèle à son récit. Mais si elle est une vérité, alors elle mérite que vous la protégiez — même contre ses propres institutions.

Et cette protection, aujourd’hui, ne dépend que d’un mot: le vôtre.

Pierre Hamet BA