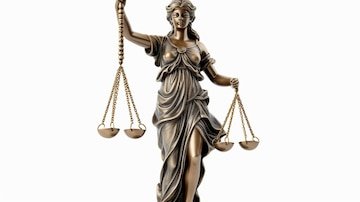

Le Sénégal se trouve à un carrefour périlleux, où les lois, conçues pour garantir la justice et l’équité, se transforment en armes maniées avec une précision politique. La radiation de Barthélémy Dias de l’Assemblée nationale et les tentatives pour le destituer de son poste de maire de Dakar illustrent une crise plus profonde, une tension entre le pouvoir et la souveraineté populaire, entre l’usage du droit et son dévoiement. Cette affaire dépasse l’individu et révèle un problème structurel : la fragilité de nos institutions face à la tentation de l’arbitraire.

Comment peut-on justifier qu’un élu, validé par les mécanismes institutionnels les plus rigoureux, se voie soudainement privé de son mandat, non pas pour une faute survenue au cours de son exercice, mais pour des faits antérieurs, connus, jugés et purgés ? Les articles invoqués pour légitimer cette décision – l’article 61 de la Constitution et les articles L29, L30 et L277 du code électoral – ne supportent pas un tel usage. Ils révèlent, au contraire, une volonté manifeste de manipuler le droit pour servir une ambition politique : réduire au silence une voix dissidente et museler le pluralisme.

L’article 61 de la Constitution, invoqué pour justifier la radiation, ne peut être appliqué à une condamnation antérieure au mandat. La logique même de cette disposition suppose un lien direct entre une condamnation et l’exercice du mandat en cours. En l’absence de ce lien, son application devient une interprétation abusive, une construction juridique au service d’une stratégie politique. Quant aux articles L29 et L30 du code électoral, ils régulent l’éligibilité et le droit de vote, mais ne peuvent être invoqués pour priver rétroactivement un élu de son mandat, surtout lorsque sa candidature a été validée par les autorités compétentes. Ces textes, dans leur lettre comme dans leur esprit, ne justifient pas l’action engagée contre Barthélémy Dias.

Plus troublant encore, ces manœuvres révèlent une contradiction fondamentale dans l’application des lois. Si Barthélémy Dias n’était pas éligible, pourquoi sa candidature a-t-elle été acceptée ? Pourquoi sa condamnation, connue de tous, n’a-t-elle pas entraîné son exclusion des listes électorales avant les élections ? Ces questions exposent une faille systémique, où les mécanismes juridiques sont invoqués non pour garantir la justice, mais pour répondre à des impératifs de pouvoir.

Au-delà du droit national, cette affaire interpelle également les principes fondamentaux du droit international. La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, ratifiée par le Sénégal, exige des États membres qu’ils protègent les processus électoraux contre toute manipulation. En ciblant un élu légitime par des décisions manifestement arbitraires, le Sénégal contrevient à ses engagements internationaux et s’expose à des critiques sur la scène mondiale. Ces pratiques ne sont pas seulement illégitimes, elles affaiblissent la confiance des citoyens dans leurs institutions et ternissent l’image d’un pays souvent présenté comme un modèle démocratique en Afrique.

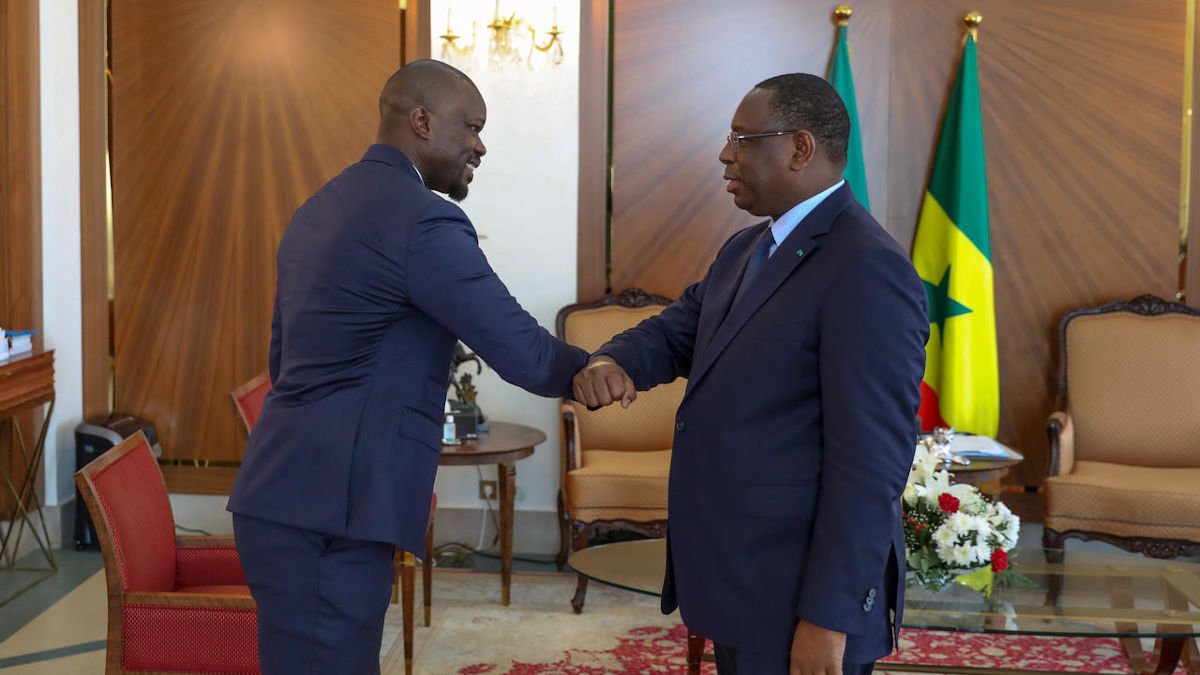

L’affaire Barthélémy Dias n’est pas un incident isolé. Elle est le symptôme d’un malaise plus profond, où la séparation des pouvoirs vacille sous la pression des intérêts politiques. Ce qui est en jeu, ce n’est pas seulement le mandat d’un homme, mais l’avenir d’une démocratie. Si la souveraineté populaire peut être ainsi contournée, si les mandats électifs peuvent être révoqués par des décisions administratives biaisées, alors la démocratie elle-même est en danger.

Le mandat de Barthélémy Dias n’est pas un privilège personnel, mais une délégation de pouvoir accordée par le peuple. En le destituant sans fondement légal solide, c’est le choix des électeurs que l’on méprise. Et dans cette méprise, c’est l’essence même de la République que l’on trahit. La justice n’est pas un instrument au service du pouvoir, mais un bouclier contre ses excès. Lorsque ce bouclier se transforme en épée, c’est la société tout entière qui saigne.

Il est temps pour le Sénégal de choisir entre deux voies : celle d’une démocratie authentique, où le droit est appliqué avec équité et impartialité, et celle d’un autoritarisme déguisé, où la loi devient un outil de domination. La première voie est difficile, exigeante, mais elle est la seule qui honore le pacte social sur lequel repose notre nation. La seconde est plus tentante, plus rapide, mais elle mène inévitablement à l’effondrement de la confiance publique et à la désintégration des institutions.

Barthélémy Dias n’est pas qu’un homme politique ; il est aujourd’hui le symbole d’un combat plus vaste. En s’attaquant à lui, c’est le principe même de la représentation démocratique qui est mis en cause. Et ce combat, bien au-delà des individualités, concerne chaque citoyen, chaque électeur, chaque défenseur de la liberté. Si le Sénégal veut rester fidèle à ses idéaux, il doit redresser cette dérive avant qu’elle ne devienne une norme. La justice, pour être juste, doit être aveugle aux intérêts du pouvoir. Et c’est seulement dans cette cécité volontaire que réside la lumière d’une démocratie véritable.

Pierre Hamet BA.